زاجل نيوز

رصد

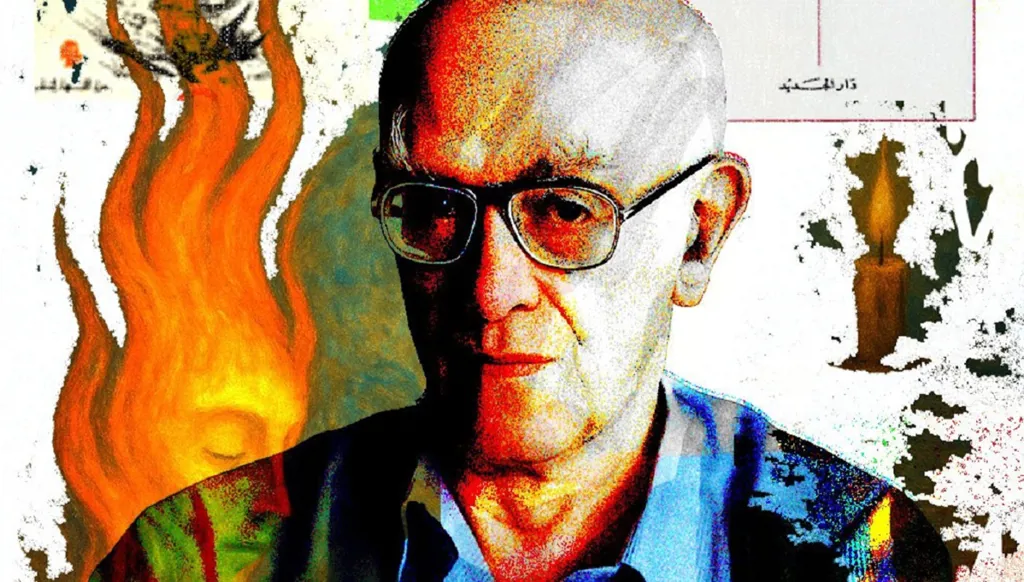

هذا هو شوقي أبي شقرا (1935-10/10/2024)، وهو ابني (أو أبي) الحبيب الذي به سُررتُ، ويجب أنْ أستخرج له بطاقة الهوّيّة، وإخراج القيد، ليس من أجلي إنّما من أجل التاريخ ومن أجل القرّاء، ويجب أنْ أذهب إلى المختار والخوري والدولة، فأقيّد تاريخ الولادة، لأنّ الشاعر عندما وُلد، تكّت ساعة الحائط تك تك تك، وكسرتْ زجاجها تك، وتكّت أوه. والروزنامة رفعتْ حاجبيها وأوراقها وكلساتها وراحت تنطّ في الماء. ووالدة الشاعر التي يشكّها الوجع كمار جرجس في ظهرها، غلّطت وتنهّدت: ولدي قام في آذار، والخوري بلّل قلم الرصاص بريقه وبالنبيذ كتب: ولدنا قام في نيسان، وكبر في العنصرة. والفلكيّ ربط الأبراج وذبح الدلو وأخذ نقطة من دمه وكتب: وُلد الصبيّ من السماء في خدّه شامة وحارسه ملاكٌ أصفر وتنّين الصين.

وبعد، وأيّا يكن، واجبي أنْ أضع النقاط على الحروف في شأن شوقي أبي شقرا، ومَن له أذنان سامعتان فليسمع، ومَن ليس له فليرَ بعينيه، وبقلبه، وبالعقل، وبالعرفان، وبالاعتراف، وبالوفاء، ومجتمعين. والمسألة ليست مسألة جيوش الكترونيّة، ولا أقلام غبّ الطلب، ولا مجاملات، ولا مدائح، ولا مرثيّات، ولا تبادل مصالح، ولا مواقع نفوذ، وإنّما المزامير فلتصدح، ولتُلقَ، وإنْ قال القائل، على مَن تُلقي مزاميركَ يا (ابن) داوود!

وأنا صوتٌ صارخٌ في البرّيّة، وفي المدينة، وعلى السطوح، ووراء الأبواب المغلقة، وهذا هو شوقي أبي شقرا:

وفي “النهار”، حيث “الصفحة الثقافيّة”، أو “ص. ث”، لا فرق، ومعها مدرسة الحكمة، و”حلقة الثريّا”، ومجلّة “شعر”، و”الخميس”، ودواوين الشعر والنثر وقصيدة النثر، وها هي “أكياس الفقراء” (1959)، “خطوات الملك” (1960)، “ماء إلى حصان العائلة وحديقة القدّيسة منمن” (1962)، “سنجاب يقع من البرج” (1971)، “يتبع الساحر ويكسر السنابل راكضًا” (1979)، “حيرتي جالسة تفّاحة على الطاولة” (1983)، “لا تأخذ تاج فتى الهيكل” (1992)، “صلاة الاشتياق على سرير الوحدة” (1995)، “ثياب سهرة الواحة والعشبة” (1998)، “سائق الأمس ينزل من العربة” (2000)، “نوتيّ مزدهر القوام” (2003)، “تتساقط الثمار والطيور وليس الورقة” (2005)، “شوقي أبي شقرا يتذكّر” (2017)، “عندنا الآهة والأغنية وجارنا المطرب الصدى” (2021)، و”أنتَ والأنملة تداعبان خصورهنّ” (2023)، والغلّة كثيرة، والوزنات هنّ الوزنات، والآتي سيأتي.

وصدِّقوني:

لم يسبق في العربيّة الحديثة كلّها أنّنا قرأنا سينما شعريّة “مكتوبة” للطفولة، كمثل السينما التي كتبها شوقي أبي شقرا بالحبر، واقتبسها من ذاته، وأعدّها بذاته، واختار أبطالها وشخصيّاتها، ومرّنهم، وأخرجها، ولا شريك له، وعُرِفتْ به، ولا تتكّرر. سينما من أوّلها إلى آخرها، لا مرجعيّة لها، وتكتشف، وتخترع، ومغمضة العينين، فكأنّها تنصنع في كلّ لحظة، وليس من ماضٍ لها، وهي بلا شاشة، وتتفتّح في عالم النوم، وفي عالم الحلم، وتنمو، وتختال، وترقص، وتتباهى، وتعرف أنْ تتواضع، وأنْ لا تتبهدل، أو تتشرشح، فتقيم مملكتها في اللغة، في الكتابة المحبّرة، آتيةً من عالمٍ يسبق الولادة، والذاكرة، ويتخطّاها.

وهي سينما الطفولة في أجيالها وأعمارها كافّةً، فلا هي مخصّصة للأطفال، إنّما للكلّ، ولا تقف عند عتبة، ولا عند فتوّةٍ ورجولةٍ وكهولةٍ وشيخوخةٍ، ولا هي قابلة للاضمحلال والأفول، لأنّها طفولةٌ. وإذا شبّتْ وكبرتْ، فلا تترهّل، ولا تمرض، ولا تموت بالسكتة القلبيّة، ولا بأيّ مرضٍ عضالٍ وفتّاك.

ومن شأنها أنْ تولد، ولا تكفّ. وباستمرار. وكأنّها لم تولد من قبل. فلا هي مستنسخة، ولا هي تعيد استنساخ نفسها.

وهي سينما الناس؛ الذين منهم الفقراء خصوصًا، وليس من بنطلونٍ أحمر يلبسونه في العيد.

وهي سينما الطبيعة، ولا تكتفي بالريف، كما يُشاع.